Un millefeuille, c’est exactement ça, le bouquin de Frédéric Mitterrand, plus de mille pages. On se dit qu’on a eu les yeux plus gros que le ventre et puis non, c’est une vraie gourmandise, on en reprend avec plaisir jusqu’aux dernières miettes, on en raconte les diverses sensations aux proches et lorsqu’il est fini, on dit : crotte.

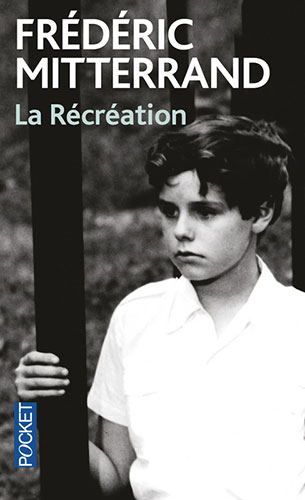

« Récréation » en poche jouit d’une couverture en contre-sens puisqu’il montre un Frédo enfant. Or, il s’agit de son journal de ministre, lorsqu’il fut appelé à la culture — à sa grande surprise — par le président d’avant. Mes premières réactions furent celles d’une contribuable outrée par le grand train que mènent tous ces gens avec nos deniers. Passé ce moment d’indignation — Mitterrand lui-même ne s’exonère pas d’une certaine culpabilité illégitime à être là — on s’amuse des naïvetés du personnage, de ses bourdes, de son inaptitude à entrer dans le rang des formatés du pouvoir. On s’émerveille avec lui des visites culturelles où il nous invite, on se perd dans les arcanes des combines qui se trament autour de lui pour obtenir des sous, un poste, une direction de théâtre, une invitation.

Ce qu’il y a de bien, c’est que Fred Mit, c’est l’élégance personnifiée. Pas de règlement de comptes ou très peu mais des portraits rapidement brossés, des situations cocasses drôlement rapportées, des citations assez éclairantes sur certaines personnalités. On peut se laisser prendre au piège de l’empathie et trouver plutôt sympathique un détestable politique. Il côtoie un nombre pharamineux de gens, je passe sur ceux qui font partie du système culturel (Gallet avec qui il a bossé par exemple) et dont les noms ne m’évoquent rien, ce qui n’est pas important puisque ce ne sont que des anecdotes fermées, mais aussi tout un panorama de people avec leurs petits travers.

L’œil de Frédéric Mitterrand est puissamment sexué. Il mate, il mate, il mate. Les mecs, bien sûrs, qu’ils soient ministres hétéros ou gardes du corps, il ne peut s’empêcher de commenter ceux qu’il trouve beaux mecs. Rappelé à l’ordre par ses soutiens mais pouvant s’échapper pour filer rencart à un barman. C’est un mec comme les autres mais comme il n’y a pas de crainte qu’on crie au macho, il ne se gêne pas pour y aller de son commentaire sur les petits culs qu’il croise.

Pour ce qui est de la présidence et de sa politique, elle est juste présente quand il s’y soumet, lors des conseils des ministres, des voyages officiels et autres pince-fesses (hormis la sévère critique de l’extrême-droitisation finale). Jusqu’à la chute finale, auxquels tous croyaient puisqu’ils déménageaient leurs affaires personnelles et qu’ils se recasaient vite dans le privé, FM n’a parlé que de ce qui se passait dans son ministère. Il fait l’impasse sur le travail de bureau, les dossiers ardus et techniques (que fait-il exactement ? Mystère et boule de suif), il ne raconte que ses rencontres, les soirées, les déplacements, les séances de décoration etc. Que du mondain. De l’aventure. De la récré.

C’est la triste vie de nos politiques vu de façon amusante par un infiltré. Moi, ça m’a bien plu, c’est tellement bien écrit. Ça peut lasser aussi. Ça peut se lire par petits bouts, s’abandonner un long moment, s’ouvrir par hasard. Par exemple, le 4 avril 2011 : « Remise de la Légion d’Honneur à Arnold Schwarzenegger au milieu d’un tumulte délirant de photographes et de caméras. Le temps où il posait en slip sur la plage du Carlton cornaqué par un essaim de folles surexcitées et où d’aventureuses jeunes filles rêvaient de s’endormir dans les bras de King-Kong est bien loin. Toujours sympa, mais momifié par les liftings et cuit aux anabolisants. » Sur Berlusconi : »on peut compter un à un les cheveux collés par la brillantine comme les derniers vaillants fantassins d’une armée en déroute sur le front de la calvitie ». Un petit mot de Roselyne durant le conseil, après un compliment de Sarkozy sur l’action de Fred : « Youki (c’est lui) est devenu le meilleur toutou du chenil. Attention, les roquets vont devenir jaloux ! ». Et, encore au hasard, ce paragraphe : « Colloque des agents de la diplomatie culturelle, “un atout pour la France dans un monde en mouvement”. Les trois B : baratin, bavardage, billevesées. Je fais le discours de clôture, très applaudi; je finirai conseiller à Pyongyang si je m’applique ».

La récréation par Frédéric Mitterrand. 2013 chez Laffont, 2015 chez Pocket. 1012 pages. 9,98 €.