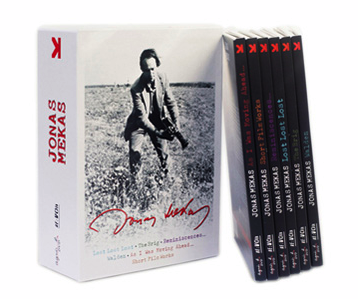

Oscar 2013 du meilleur documentaire, Sugar Man est un film poignant. Sixto Rodriguez, auteur compositeur et guitariste, a enregistré 2 albums formidables dans les 70’s, avec des paroles engagées. Vraiment super. Personne ne peut dire pourquoi il n’en a vendu que 6 aux USA. Un échec incompréhensible par les gens du métier qui le découvrent aujourd’hui.

Sauf qu’il est devenu un mythe énorme en Afrique du Sud, à la hauteur des Beatles. Une légende. D’autant plus qu’on le croyait mort. Ce film est la quête de sa vérité par un de ses fans. Il le retrouvera à grand peine : il est maçon (et philosophe) à Détroit. Il vit humblement dans un quartier mochard. Ses droits ont été piratés, il n’a jamais rien su de cette gloire. Et quand il arrive au Cap, des centaines de milliers de fans, dont énormément de jeunes, l’acclament. C’est comme si Elvis ressuscitait devant un public médusé. La bande-son est superbe (ses chansons). C’est extraordinaire, fascinant.

Outre que le personnage est très attachant, extrêmement talentueux, son histoire est rarissime. Ses deux vies se sont déroulées dans deux dimensions parallèles. Ça ferait un thème fictionnel passionnant et jamais vérifiable dans la vraie vie du style : comment Untel aurait-il vécu s’il n’avait pas été célèbre, ou le contraire ?

Un peu comme dans le film « Jean-Philippe » où Poolvoerde retrouve Hallyday, inconnu dans un monde parallèle, complètement sceptique sur le fait qu’il est une star ailleurs. (Il y a peu-être un meilleur exemple, je ne trouve pas).

Sugar Man n’est pas une fiction : le héros de l’aventure est effectivement une superstar depuis 30 ans dans un pays boycotté par la communauté internationale pour cause d’apartheid. Ce qui explique que l’information n’ait pas circulé. Et que la maison de disque se soit bien servie de ce mur virtuel pour s’en mettre plein les poches sans risque d’être prise la main dans le sac.

Et dans son autre vie, la réelle, il a juste fait ces deux disques, il joue un peu dans les bars, il a passé des diplômes de philosophie et élevé dignement ses trois filles. Il semble qu’il soit veuf. Mais il n’est qu’un modeste maçon qui accepte de faire les tâches dont personne ne veut : nettoyer les endroits les plus crades, déménager les trucs les plus lourds…

C’est un sage, pas d’amertume, il vit avec le minimum parce que c’est son hygiène mentale. Même depuis sa reconnaissance.

Le moment le plus fort du film, c’est la confrontation de cet homme simple, droit, zen, avec le mythe qu’il est devenu dans un autre monde, une véritable idole, un chanteur culte qui fait pleurer les gens, le truc énorme. On ne pourrait pas inventer une telle histoire.

Il fait désormais des tournées dans le monde, il n’y a plus de places libres à Paris en juin pour le voir. Mais il reste simple et vit toujours dans son immeuble sinistre de Détroit.

Formidable !

Ici une interview de l’express

et ici un résumé en images du film.

Texte © dominique cozette