Je ne le connaissais pas il y a encore un mois et d’un coup, je vois fleurir du Mékas partout : à Beaubourg en cinéaste avant-gardiste, à la galerie du jour qui expose ses récents travaux — agnès b est une amie de longue date de l’artiste — dans des librairies pointues où sont affichés ses bouquins, et des boutiques de ciné non moins acérées telles Potemkine qui a édité ses vidéos, journaux filmés, regroupés ou non. Mais qui est donc ce monsieur qu’on ne m’a jamais présenté ? me demandé-je.

Hé bien ce monsieur est lituanien, il aura 90 ans le soir de noël et il est, de tout temps, un esprit libre. Accompagné de son frère Adolfas, il fuit la guerre car il ne se sent pas de taille à la pratiquer, il est poète et fluet, mais se fait interner dans des camps de travail en 44. Il souffre de la faim, du froid, du manque de tout, mais surtout de son pays dont il pressent qu’il n’y a rien à en espérer. Il galère avec son frère et quelques autres, erre de pays en pays au Nord de l’Europe, refuse une première fois d’émigrer aux USA. Fait des boulots de merde, mange n’importe quoi (et pendant des années, il bouffera vraiment n’importe comment mais il est toujours debout!).

Enfin quand même il se résout à faire partie de boat-people migrant pour faire petite main à Chicago. Arrivé à New-York, émerveillé par la vision grandiose, il décide d’y rester : l’Amérique, c’est ça, pas autre chose. Las, le rêve américain tourne au cauchemar car tout y est triste et dur, sale, gris et sans âme. Avec son frère toujours, il traîne de squatt en squatt, bosse dans des usines, des ateliers pourris, ne mange que du pain et du lait des mois durant mais il sort beaucoup : il claque tout au cinoche, au musée et quand il le peut, dans les livres. Affamé de culture mais misérable et malheureux, sans chaleur humaine, sans amour, sans nana pour lui chauffer une gamelle ou caresser son petit corps maigrelet, il fait peine à voir.

Déraciné jusqu’à l’os, il se réfugie dans la communauté de personnes déplacés, ils ne sont pas si drôles, mais on s’en sort un peu mieux à plusieurs. Il refuse jusqu’au bout de travailler dans un bureau, pour lui, c’est un travail de robot, de singe, ce n’est rien. Mais il écrit, il prend des notes, il essaie de percer.

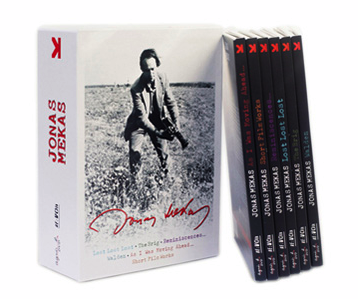

Le livre où il se raconte de façon simple et imagée, troublante car on dirait qu’il parle de l’époque de crise actuelle, va de 44 à 55, année de l’achat de sa première caméra qui va le propulser dans le monde de l’image. Ce livre — je n’avais nulle part où aller — renferme d’ailleurs de nombreuses photos de lui petit avec ses parents, puis jeune en Europe à New-York.

Ce journal d’un loser est réconfortant dans le sens où l’on sait que, plus tard, il s’en sort et même plutôt bien puisqu’il a créé la première coopérative indépendante de distribution, qu’il a réalisé bon nombre de films, qu’il côtoiera le gotha artistique de la Pomme et devient une sorte d’icône.

Un docu sur lui sur Wiki.

Je n’avais nulle part où aller 1991. 2004 pour la traduction française chez P.O.L

Texte © dominique cozette