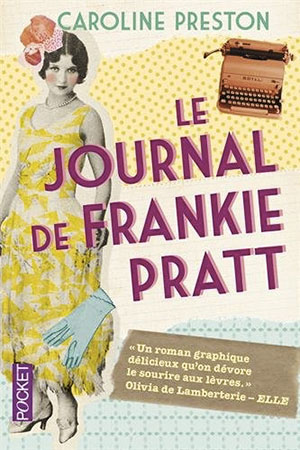

Une histoire racontée en scrapbook : super !

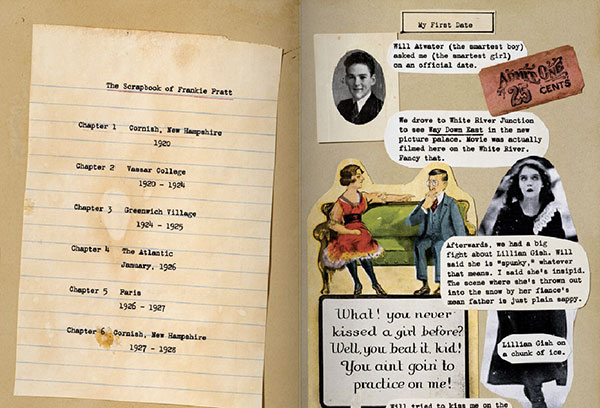

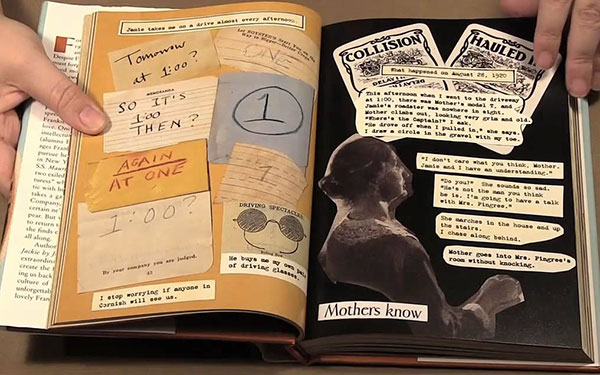

Ce livre, le journal de Frankie Pratt, est un superbe scrapbook que Caroline Preston a réalisé avec une collection de 600 éléments, photos, cartes postales, tickets, billets, pubs, extraits de magazines, de lettres, mèches de cheveux…

Elle raconter l’histoire de sa grand-mère, Frankie Pratt, femme libre dans les années 20. Sa grand-mère et ses copines. Elle était orpheline de père, sa mère avait du mal à joindre les deux bouts et eut peur de la fréquentation un peu trouble de Frankie avec un vétéran plus âgé et marié qui l’emmenait en voiture. Elle se débrouilla pour l’envoyer à l’université. Frankie réussit à obtenir une bourse sur un campus très chic et snob et apprit à se délurer gentiment. Elle obtint son diplôme et alla à New York pour faire carrière d’écrivain. Mais là, elle revit le frère de sa coloc. Ils sortaient tous les soirs, buvaient, dansaient, il était riche. Elle mit quelque espoir sur lui car ils s’entendaient tellement bien. Hélas, elle le surprit un soir en train d’embrasser un garçon. Elle entendit dire que tout se passait à Paris. Prit alors un billet en troisième classe où elle se lia avec une vieille fille (37 ans !) qui rencontra à bord un prince russe bringueur et l’épousa en mer. Elle refila à Frankie son plan pour loger à Paris : une petite chambre miteuse chez la mytique libraire-éditrice Sylvia Bleach, rue de l’Odéon. Elle fit travailler Frankie avec de grands écrivains dont James Joyce. Là encore, elle sortait tout le temps et revit l’homme, le fameux vétéran, qui avait divorcé et lancé avec succès une revue littéraire. Elle travailla — et plus — avec lui mais, sa mère étant gravement malade, elle retourna dans son bled américain pour la soigner. C’est là qu’elle se mit à écrire et qu’elle tomba amoureuse du médecin qui soignait sa mère. Mariage, écriture, happy end.

Les images et les collages sont “délicieux”, charmants, suranés et nous entraînent dans un monde onirique à la fois joyeux et nostalgique.

Tous les textes tapés à la machine ont été récrits en français comme presque tout, d’ailleurs.

Ces pages viennent d’internet car je n’ai pas voulu casser le livre pour le scanner. C’est en français. Je vous donne un lien de l’auteure qui nous montre comment elle a travaillé. A voir ici.