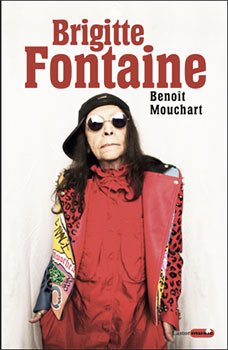

Benoît Mouchart a fait un travail de fourmi pour ce livre qui recense tout l’œuvre de Brigitte Fontaine. Comme l’a dit Valerie Le Houx de Télérama : « Punk avant l’heure, pourfendeuse du patriarcat avant #MeToo, marraine d’une scène internationale, Brigitte Fontaine reste la plus subversive des artistes français. » Brigitte Fontaine, le livre, n’est pas la bio de Brigitte mais la dissection tendre et hyper précise de tous les disques, tous les arrangements, toutes les scènes, toutes les rencontres artistiques, tous les écrits, livres, romans, poésies et théâtre, chansons pour d’autres que l’artiste prolifique a commis depuis les années 60. Il a retrouvé des archives enfouies un peu partout car Brigitte Fontaine n’a pas suivi une autoroute, préférant les chemins de traverse les plus improbables. En fait, l’auteur a réalisé avec T. Bartel un documentaire sur elle, Brigitte Fontaine, reflets et crudités, ce qui lui a permis de la rencontrer il y a déjà quelques temps et de poursuivre avec elle une relation privilégiée sous le signe du champagne, ce qui explique les très nombreux verbatims, soit d’elle-même, soit d’Areski mais aussi de Jacques Higelin (disparu il y a deux ans), -M-, Jean-Claude Vannier et nombreux intervenants musiciens anglo-saxons. Ce travail me rappelle d’ailleurs le Gainsbook où sont décortiqués tous les travaux de Serge. C’est la même démarche, commentaires de l’intéressée en plus.

Pourquoi Brigitte, ce ludion effervescent un peu foufou n’est-elle pas plus populaire dans notre pays ? Parce que justement. Sa liberté de ton, son insoumission aux règles du showbiz, ses saillies lors des séances promo qu’elle abhorre et qui donnent d’elle une image d’ingérable. Ceux qui l’aiment au contraire, l’aiment pour cela, pour son talent non conformiste, son inspiration qui vole bien plus haut que les autres, son lexique plein de trésors inusités, son sens de la perfection, la sûreté de ses choix musicaux etc… Areski, son premier musicien, son alter ego, son accompagnateur bourré de génie, son mec, n’est pas pour rien dans l’œuvre de Brigitte Fontaine. Mais sachez quand même qu’elle a mis un temps fou à percer, qu’elle a préféré bouffer de la vache enragée que de faire n’importe quoi qui ne lui ressemblait pas, qu’elle a décliné de belles offres de majors, et que si ses albums sont unanimement appréciés des revues de presse, ses clips vus des centaines de milliers de fois, et les salles où elle passe bourrées à chaque fois, la plupart des radios se refusent à passer ses disques. Pourquoi ? Elle est trop crue ? On la dit folle ? On manque d’un peu d’audace ? Va savoir…

ALORS QU’au Japon, par exemple, c’est une vedette, les disquaires ont tous en stock ses disques qui sont classés dans les bacs… Brigitte Fontaine. Elle n’en est pas revenue lorsqu’elle a vu ça.

Dans ce livre sont amplement cités des extraits de ses œuvres, c’est superbe, c’est scotchant, c’est incroyable la poésie qu’ils dégagent. Actuellement, à plus de 80 ans, souffrant de fracture de vertèbres pour lesquelles elle a passé six mois à l’hosto et dont la souffrance ne s’atténuera jamais, elle a sorti encore un album, son 25 ou 30ème ! Et ne parlons pas des nombreux concerts où elle improvise avec toutes sortes de créateurs, des nombreux ouvrages, histoires et poésies parus et des pièces de théâtre écrites et jouées par elle. Car au début, elle voulait jouer la comédie.

Brigitte, fontaine de poésie, geyser d’émotions et d’éclats de rire, déluge de punchlines assassines, aime bien ajouter des petites touches rigolotes aux histoires trop tragiques. C’est une femme qui rit beaucoup malgré son fond douloureux. Mais comme elle dit « l’humour n’est pas la politesse du désespoir. Le désespoir n’a aucune politesse. Il est très grossier et il fait chier tout le monde. » Brigitte Fontaine, punk un jour, punk toujours.

Ici, interview de Benoît Mouchard avec Brigitte à Saint Louis en l’Ile. Et un deuxième qui explique aussi son parcours.

Et pour rire, interviewée par Raphaël Mizrahi.

Brigitte Fontaine par Benoît Mouchard, 2020 aux éditions Castor. 380 pages.

Texte © dominique cozette