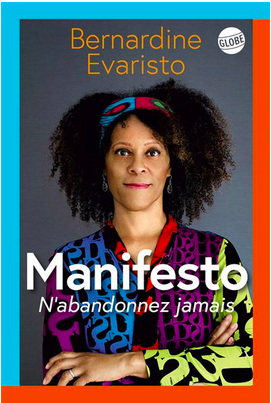

Ce n’est certes pas le meilleur jeu de mot de la semaine, c’est juste pour appuyer le fait que cette grande écrivaine et poétesse britannique, Bernardine Evaristo, a obtenu le Booker Prize 2019 à l’âge de soixante ans. Evidemment, ça donne des ailes, d’être reconnue et c’est à la suite des nombreuses interviews dans le monde entier, où on l’incitait à raconter son parcours, qu’elle a eu l’idée de le coucher dans un livre, Manisfesto.

Ce livre est construit par chapitres thématiques, c’est pratique d’une certaine façon. Ça commence forcément par sa famille et ses origines dont on n’est pas surpris d’apprendre qu’elle est métissée. D’un côté, une mère britannique et de l’autre un père nigérian. Ils font huit enfants et assez tôt, elle en a marre des frangins qui occupent la place. Elle sera heureuse de dégager à dix-huit ans dans un lieu à elle. Un bien grand mot car elle n’a eu de cesse d’emménager dans des squatts et des colocs sans aucun confort mais lui offrant une totale indépendance, sa chère liberté.

Très tôt, elle écrit des poèmes puis rencontre le théâtre et fonde à 23 ans le Théâtre des Femmes Noires. Ses écrits, beaucoup de poèmes, des livres, ne seront publiés qu’à l’âge de 35 ans, et en attendant elle bouillonne, vibre, bouge, se heurte bien sûr au racisme (l’incrédulité récurrente des gens lorsqu’elle leur annonçait qu’elle était écrivaine), déménage sans arrêt, mène une vie de rebelle, se vêt de façon voyante.

Un chapitre est consacré à ses amours, parfois anodines, elle a oublié les prénoms de ses liaisons de jeunesses, parfois tumultueuses, notamment celles avec une lesbienne dominante perverse narcissique qui lui a coûté plusieurs années. Et explique comment elle est passé de l’hétérosexualité du début à l’homosexualité pour revenir ensuite à l’amour pour les hommes. Elle en a d’ailleurs épousé un avec qui elle vit toujours, épanouie, dans sa chère banlieue sud de Londres.

Et puis elle explique son processus créatif dans le détail, son parcours sinueux fait de hauts et surtout de très bas et nous démontre sa hargne à ne jamais rien lâcher. Le sous-titre du livre est N’abandonnez jamais. C’est ainsi qu’elle est, femme énergique, enthousiaste, positive et joyeuse.

Manifesto N’abandonnez jamais de Bernardine Evaristo, 2023, traduit par Françoise Adelstain (Manifesto or never giving up) aux Editions Globe. 272 pages, 19,90 €

Texte © dominique cozette