J’avais adoré le bûcher des vanités de Tom Wolfe et je ne me suis pas arrêtée à l’aspect pavé (plus de 600 pages, grandes page, écrites petit et dense) pour entreprendre la lecture de cette oeuvre dont le héros est une sorte de anti-héros, petit flic cubain culturiste, vivant dans une sorte de semi ghetto un peu minable, amoureux d’une bombasse de même couleur, sans aucune culture sauf celle de ses cheveux.

Ce que j’aime chez Tom Wolfe, c’est le côté journalistique de ses romans. Il passe des années dans les lieux de son futur bouquin, s’en imprègne, y repère les traditions pour nous immerger dans la scène du crime. Sauf qu’il n’y a pas de crime, ici, enfin pas vraiment. Ce que nous conte Wolfe, c’est l’antagonisme entre les Cubains — ce sont eux qui tiennent la ville et accessoirement la police et la presse — les Noirs qui se sentent encore plus méprisés lorsque ça vient des Cubains —, et les Anglos, autrement dit les Blancs, plus ou moins waspés.

Il se trouve que le chef des flics est un Noir, mis là pour désamorcer ce racisme latent inter-ethnique. Et qu’il est bien accepté. Il se trouve que les Cubains sont des immigrants favorisés par rapport à tous les autre (ça date des vieilles lunes castristes) car il suffit à un Cubain de toucher de son doigt de pied le sol américain pour en obtenir la naturalisation. Par contre, si on l’attrape avant qu’il ait sauté à quai, il est jugé sur un bateau et éventuellement renvoyé au pays. On apprend des tas de choses !

Or, voila-t-il pas que notre flic musclé, Nestor, arrache un Cubain du haut d’un mât pour le sauver d’une chute mortelle. Mais le pauvre mec ne touchera pas le sol ! Alors que Nestor, monté par la force des bras et redescendu itou avec le mec entre les jambes, est encensé par toute la presse Anglo, il devient illico le pire traître. Emeutes raciales etc… Sa bombasse le plaque pour d’autres raison car elle ignore ce foin, et devient la maîtresse d’un psychiatre qui soigne les addicts sexuels richissimes, c’est lui le tordu en fait, puis de fil en aiguille, celle d’un oligarque russe dont le musée de la ville porte le nom.

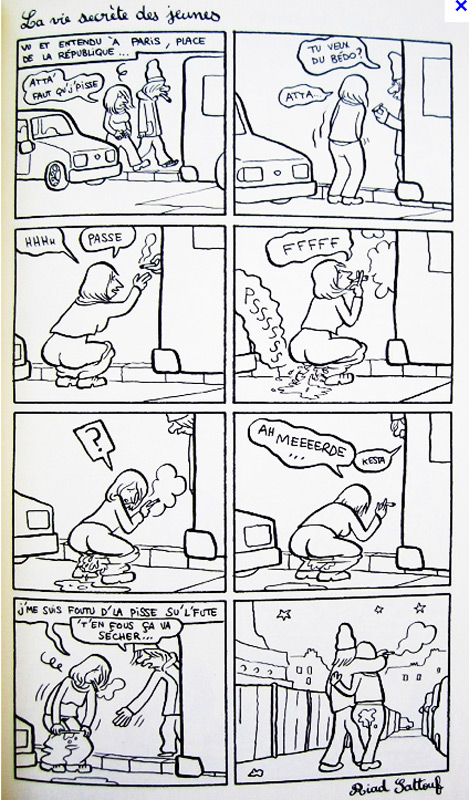

Roman très riche en détails sur la vie de tous ces gens et d’autres, bien sûr, ce qu’ils ont en tête, les rapports familiaux, les rêves de jeunes filles, les fantasmes de mecs, les parties fines de milliardaires en vadrouille à Miami.Très riche aussi — et c’est le seul point noir si je puis dire — en ponctuation irraisonnée, des séries de :::: ou de ;;;;; notifiant des apartés. Faut croire qu’ils en avaient plein en stock chez l’éditeur, à ne plus savoir qu’en faire Et aussi les onomatopées récurrentes pour une bande-son parfois tonitruante. En même temps, ça n’empêche pas la lecture.

C’est un roman prenant, jouasse et jouissif, vigoureux et dru. J’ai aimé, voilà.

Bloody Mary de Tom Wollfe, chez Robert Laffont 2013 pour la traduction, 2012 pour la parution originale. 610 pages sans photos. €24,50.

Texte ©dominiquecozette