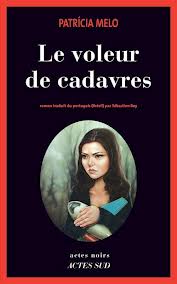

Oui, très fort, son dernier livre Profanes. J’y suis entrée sur la pointe des yeux car sa prestation à la Grande Librairie ne m’avait pas vraiment donné l’envie. J’ai pris le livre à la médiathèque et là, j’ai plongé. Un grand plongeon, pas de ceux qui font splash sur la chaîne du temps de cerveau disponible, ceux qui vous entraînent malgré vous vers un univers mystérieux, sensible et équivoque. Au plus profond du fragile et de l’intime.

Le héros est un vieux monsieur de 90 ans, ancien grand chirurgien du coeur , qui n’a pas digéré la mort de sa fille Claire à dix-huit ans et le départ immédiat de sa femme qui, elle, n’a pas compris son désir de retrouver la vie au fond de ses entrailles.

Il possède une grosse bâtisse qui aurait dû abriter une joyeuse famille mais la machine à bébés n’a plus fonctionné après la naissance de Claire. Le grand parc qui l’entoure recèle une cabane en bois, jamais rouverte, qui était celle de Claire. Il lui faudra pourtant y retourner avant le dernier grand saut.

Pour rouvrir le temps d’avant, ou percer le mystère de l’attachement, ou retrouver l’âme de ce qui a été vécu ou en retisser le lien, Octave Lassalle passe une étrange annonce pour trouver les quatre personnes qui vont, de leurs blessures jamais fermées, de leur pudeur mutique, de leur intuition secrète, l’accompagner dans la quête impossible de l’amour de sa fille, d’autant que la mère, pour le punir, a tout emporté d’elle, sauf une photo.

Tout ?

Ils l’aideront à se pencher sur le dernier vestige de Claire, comme un testament qui l’aidera, on non, à faire son deuil et vivre la toute dernière miette de sa vie.

Passionnant, attachant, original, sombre et lumineux, parfois friable aussi avec un côté éthéré dans le bon sens, comme un rêve puissant qui continue à vivre malgré le réveil.

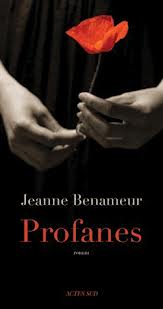

Profanes de Jeanne Bénameur, aux Editions Actes Sud, 2013. 280 pages.

Texte © dominique cozette